Negli anni ’60, l’ecologo americano Robert T. Paine fece presente per la prima volta il concetto di “specie chiave di volta”, in inglese keystone species.

Esistono, infatti, alcuni organismi (animali, vegetali o fungini) che aiutano a mantenere un ecosistema in equilibrio. Senza di esse, l’ecosistema sarebbe completamente diverso o cesserebbe di esistere del tutto in quanto la sopravvivenza di queste specie è fondamentale per l’esistenza delle altre.

Le specie chiave di volta hanno una bassa ridondanza funzionale: se la specie dovesse scomparire, nessun’altra sarebbe in grado di prendere il suo posto nella nicchia ecologica che occupava.

Come è nato il concetto delle specie chiave di volta?

Paine condusse un esperimento, da non replicare a casa. In una zona costiera lungo la costa del Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti,l’ecologo eliminò nell’arco di venticinque anni, il predatore principale di quell’ecosistema: la stella marina Pisaster ochraceus, meglio nota come stella marina viola.

Pochi mesi dopo la scomparsa delle stelle marine, le cozze presero il sopravvento nell’area. La presenza di un maggior numero di cozze portò alla diminuzione del numero di organismi di altre specie, tra cui le alghe bentoniche che a loro volta sostenevano comunità di lumache di mare, patelle e bivalvi.

Nel complesso, la biodiversità di quell’area era crollata: il numero di specie presenti passò da quindici a otto.

In una ricerca scientifica del 1966, Paine spiegò cosa fosse successo e identificò la stella marina viola come “specie chiave di volta” , capace di influenzare con la sua presenza, o assenza, i livelli inferiori della catena alimentare, impedendo a determinate specie di monopolizzare le risorse, inclusi spazio e cibo.

Oltre alla stella marina c’è di più

Le specie chiave erano originariamente definite come consumatori che modificano notevolmente la composizione e l’aspetto fisico di una comunità ecologica. Tuttavia, molti studi hanno dimostrato che non solo i predatori possono essere classificati come specie chiave, ma anche gli ingegneri dell’ecosistema, come i castori, i coralli e persino le mangrovie o le specie mutualiste come le api e i fiori. Vediamone insieme alcune.

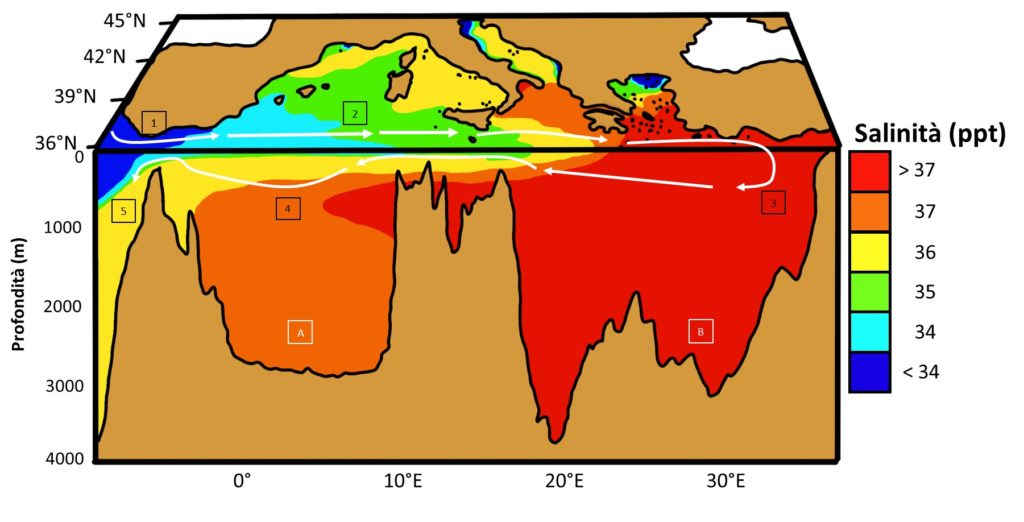

Nel mare non ci sono solo i coralli, ma anche altri ecosistemi fondamentali per mantenere il mare in salute. Un esempio sono le foreste di Kelp. Le Kelp sono delle alghe brune che raggiungono anche 50 metri di altezza. Tra le fronde delle foreste di Kelp della costa occidentale nordamericana vivono le lontre marine (Enhydra lutris). Proprio le lontre marine sono una specie chiave di volta, in quanto proteggono le foreste di Kelp dai danni dei ricci di mare di cui si nutrono.

Quando fu avviata la caccia alle lontre della costa occidentale nordamericana per l’uso commerciale della loro pelliccia, il numero di individui scese a livelli così bassi da non riuscire più a contenere la popolazione dei ricci di mare. Infatti, i ricci, a loro volta, pascolavano le praterie algali così pesantemente che nel giro di poco sparirono, insieme a tutte le specie che dipendevano da esse.

Tra le piante, importanti specie chiave di volta sono le mangrovie che proteggono le coste dall’erosione costiera, catturano e stoccano grandi quantità di carbonio e forniscono habitat sicuri a piccoli pesci e altri organismi.

Tra gli animali, oltre alle lontre e le stelle marine,troviamo i coralli. Questi piccoli animali crescono come una colonia di migliaia e persino milioni di singoli polipi. Gli esoscheletri rocciosi di questi polipi creano enormi strutture, le scogliere coralline.

Le scogliere coralline supportano più specie per unità di superficie rispetto a qualsiasi altro ambiente marino, tra cui circa 4.000 specie di pesci, 800 specie di coralli duri e centinaia di altre specie.

Le barriere coralline supportano più specie per unità di superficie rispetto a qualsiasi altro ambiente marino, tra cui circa 4 000 specie di pesci, 800 specie di coralli duri e centinaia di altre specie.

Ed infine, gli squali. In quanto predatori apicali, gli squali svolgono un ruolo importante per gli ecosistemi oceanici. In quanto predatori, mantengono in salute le popolazioni delle loro prede catturando i pesci più lenti e deboli.

Lungo la costa atlantica degli Stati Uniti si è constatata una diminuzione del numero di squali con un conseguentemente un un incremento della popolazione della razze “muso di Vacca” Rhinoptera bonasus. Questa specie di razza si nutre di bivalvi, vongole e capesante. L’aumento della sua popolazione ha avuto ripercussioni anche sulle attività economiche della baia. Le capesante infatti erano il fiore all’occhiello dei pescatori, ma anche le razze ne erano ghiotte.

Differenza tra “specie ombrello” e “specie chiave di volta”

Si definisce “specie ombrello” una specie la cui conservazione attiva comporta indirettamente la conservazione di molte altre specie presenti nel suo areale. La maggior parte delle specie ombrello sono specie migratrici, quindi si spostano anche per migliaia di chilometri durante la loro vita non avendo un impatto diretto sulle reti alimentari, come invece lo hanno le specie chiavi di volta. Esempi di specie ombrello sono: orso grizzly, la tigre, il lupo e il panda gigante.

Le tartarughe marine sono una specie ombrello degli ecosistemi marini, in quanto svolgono ruoli importanti negli habitat costieri e marini contribuendo alla salute e al mantenimento delle barriere coralline, delle praterie di fanerogame, degli estuari e delle spiagge sabbiose.

L’importanza delle azioni di conservazione

Aumentare la consapevolezza sull’importanza del ripristino dell’ecosistema e delle specie chiave di volta vulnerabili o a rischio estinzione è un ottimo modo per coinvolgere sia le istituzioni e le organizzazioni sia i singoli individui.

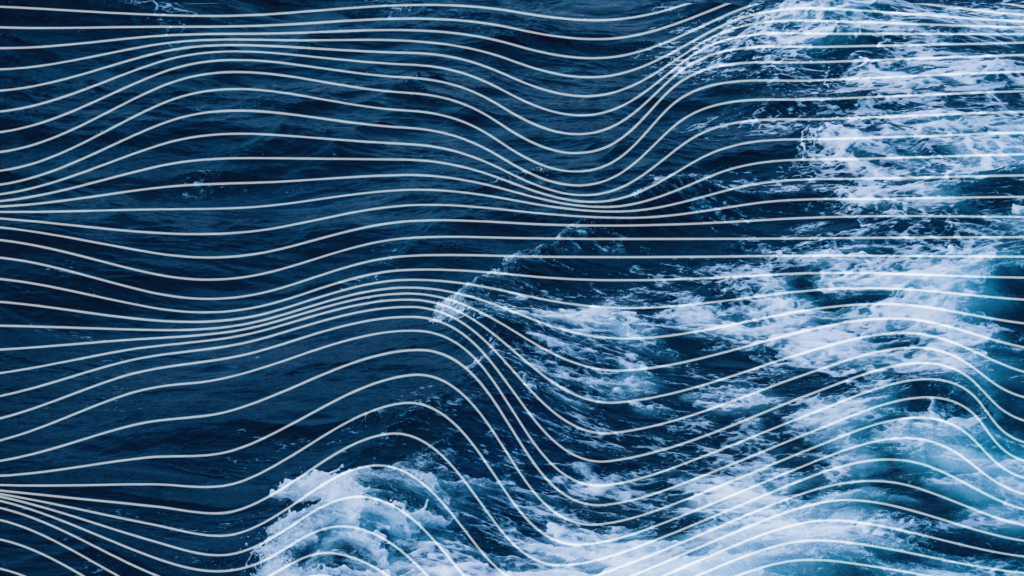

Con il programma di Educazione all’Oceano (Ocean Literacy) di IOC-UNESCO e il programma regionale del Decennio del Mare vogliamo far conoscere le bellezze e la ricchezza degli ecosistemi marini e le sfide che stanno affrontando affinché ognuno di noi possa rispettare e amare al meglio le meravigliose creature che abitano l’oceano.

Ricorda che durante le uscite in barca o durante le escursioni lungo i litorali puoi aiutare gli scienziati nel monitoraggio e tutelare l’ambiente inviando segnalazioni degli animali o piante che ti capita di incontrare. Insieme per il Pianeta Blu!